懸賞とは?懸賞の定義、プレゼントキャンペーンで重要な法律も解説

2023・07・28

商品・サービスの利用者に対して、くじやキャンペーン参加など何らかの方法で応募者を集め、景品類を提供することを「懸賞」といいます。懸賞は直接的な販促効果や集客が期待できるため、多くの企業で取り入れられている販促手法のひとつです。

懸賞は誰でも参加できる「オープン懸賞」と、商品やサービスの購入を条件とする「クローズド懸賞」に分けることができます。今回はそれぞれがどのようなものなのか、また懸賞に関連する法律で販促担当者が知っておくべき注意点について解説します。

オープン懸賞とは

「オープン懸賞」とは、誰もが自由に応募できる懸賞のことです。簡単なクイズやSNSでの発信など、誰でも容易に参加できる応募条件を設け、抽選で賞品・賞金が当たるキャンペーンが該当します。商品購入やサービス利用など、金銭的な取り引きが応募条件にないことが特徴です。

よくある事例はこのようなものです。

事例:TV番組

「番組の最後にキーワードを発表!Twitterにてキーワードハッシュタグでつぶやいた方から抽選で200名様にプレゼント!」

事例:SNS広告

「クイズに回答して応募いただいた方、抽選で5,000名様にギフトカードプレゼント!」

オープン懸賞は、直接的に商品・サービスの購入を促すというよりも、認知度向上を主な目的として行います。そのため、継続的なキャンペーンではなく、新商品の発表や期間限定PR、記念イベントとして実施するのが一般的です。

また、オープン懸賞は後述する「景品表示法(景表法)」の対象外で、提供できる金品等に具体的な上限額の定めはありません。

クローズド懸賞とは

誰でも参加できるオープン懸賞に対し、商品やサービスの購入を条件とする懸賞のことを「クローズド懸賞」といいます。クローズド懸賞で提供される景品は景表法上の「景品類」にあたり、同法により「一般懸賞」「共同懸賞」「総付景品」の3つに分類されています。

分類をご説明する前に、まずは景表法から理解しましょう。

景品表示法(景表法)とは

景品表示法、通称「景表法(けいひょうほう)」は、商品やサービスの品質、内容、価格等を偽って表示を行うことを規制しています。過大な景品類の提供を防ぐため、景品類の最高額を制限することなどにより、消費者がより良い商品やサービスを選べる環境を守るための法律です。

景表法による懸賞の3つの分類と、注意しなくてはいけない限度額は次のとおりです。

①一般懸賞

商品の購入やサービスの利用をトリガーに、抽選やクイズの正誤などの優劣といった、特定の行為によって景品を提供することを一般懸賞と言います。

事例:サービス加入

「新規加入の方に付属のプレゼントコードで応募!抽選で100名様に賞品があたります!」

事例:商品購入

「対象商品に付属しているキャンペーンコードでクイズに挑戦!正解者の方から抽選で50名様に…」

一般懸賞は、取引価額により限度額が定められています。

※「一般懸賞」については、こちらの記事で詳しく解説しています。

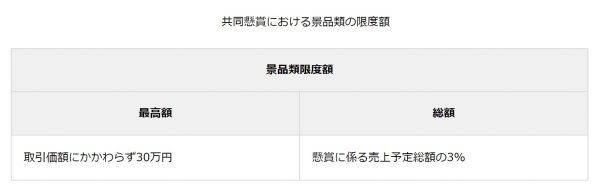

②共同懸賞

1つのメーカーや店舗ではなく、複数の事業者が共同して行う場合は共同懸賞と呼びます。

事例のように、ショッピングセンターやショッピングモール全体で行う場合が考えられます。

事例:ショッピングセンター

「◯◯モール内の各店舗にて10,000円以上お買い上げの方に抽選で景品プレゼント」

事例:商店街

「歳末セール!○×商店街でお買い上げの方に抽選で…」

共同懸賞の上限額は取引額に関わらず最高30万円、売上総額の3%と設定されています。

※「共同懸賞」については、こちらの記事で詳しく解説しています。

(参考)それ行け!販売促進部「共同懸賞とは」

③総付景品

抽選やクイズなどの「懸賞」を行わずに景品を提供した場合は、「総付(そうづけ)景品」や「ベタ付け景品」と呼ばれます。商品・サービスの利用者や来店者に対してもれなく提供する金品等がこれに当たります。商品・サービスの購入申し込み順または来店の先着順により提供される金品や、DVD・ブルーレイの初回限定特典などもこれに該当します。

事例:店舗来店

「来店の方、先着10名様に特典プレゼント!」

事例:商品購入

「購入者の方、全員にプレゼント!」

総付景品にも景表法による金額の規制があり、例えば来店者全員にプレゼントをする場合は200円が景品の上限です。

※「総付景品」については、こちらの記事で詳しく解説しています。

(参考)それ行け!販売促進部「総付景品とは」

まとめ:景表法を遵守し、魅力的な販促キャンペーンを

懸賞を伴うキャンペーンは、参加者に楽しさとワクワクを感じさせ、それによってポジティブな経験とブランドへの好感度を形成することができます。ただし、景品については規制される金額などが景表法に細かく定められています。景品の提供を伴うキャンペーンやプロモーションを企画する際は、必ず法律に違反していないかチェックするようにしてくださいね。

販促戦略に合わせて懸賞を使い分けて、お客様に喜ばれる魅力的な販促キャンペーンを展開してください。

販促物の管理はクラウドで

本ブログを運営する株式会社SPinnoでは、販促物の一元管理システム「販促クラウド SPinno」を企画開発・提供しています。

販促物のファイル共有・印刷発注・出荷依頼、デザイン制作・修正依頼、それらの申請の承認、活動ログ・販促物の注文データ管理などの業務すべてが1つのシステム上で行えるサービスです。

「去年のキャンペーン、どの販促物をどのくらい使って実施しただろう」

「毎度、販促物の発注量は、担当者の経験値や勘頼みになっている」

「実際にどの販促物をどのくらい使ったのか、明確なログが残っていない」

そんなお悩みがある販促ご担当者様、まずは販促物の一元管理から取り組んでみませんか?